みなさん、コミットしてますか。

はじめまして。SAKEZAP パーソナルトレーナーです。昨年私は「J.S.A. SAKE DIPLOMA」を取得しました。本記事では、私と同じように趣味で日本酒を楽しんでる方へ向けて、SAKE DIPLOMA に独学で合格する方法をご紹介しています。この勉強法をご覧いただければ、短期間で成果を出すことができます。

目次

はじめに

私は2020年の年明けに書き初めならぬブログ初めで SAKE DIPLOMA の取得を宣言しました。今年受験されるみなさんもできれば早めに公にしてしまって、勉強せざるを得ない状況をつくってしまうことをおすすめします。また、私は勉強で得た日本酒の知識をイラストにして Twitter に投稿していました。2019年11月の開始から試験時期まで続けて70件ほどになりました。同じやり方でなくても、家族や友人にお話するとかSNSに投稿するだけでも大丈夫です。インプットとセットにして、たくさんのアウトプットをすることで合格に近づくことができます。

SAKE DIPLOMA とは

当協会は1969年発足以来、わが国におけるソムリエをはじめ酒類・飲料に携わる方々の資質の向上と、酒類・飲料の普及に努めてまいりました。そのような中、我々の伝統的な食文化である和食と日本酒・焼酎を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。このような現状を踏まえ、2017年に当協会は、皆さまが日本酒・焼酎に関する知識を深め、技量を向上させることが、日本の食文化のより一層の普及と向上に繋がるものと考え、日本酒・焼酎に特化した認定制度である「J.S.A. SAKE DIPLOMA」を発足致しました。(日本ソムリエ協会Webサイトより)

試験内容は、一次試験と二次試験に分かれています。一次試験は最寄りの会場を自分で選び、コンピューターで解答するCBT試験です。申込者に送付される教本(電子版もあり)から出題されます。二次試験は、全国16会場で開催される論述試験とテイスティングです。

2017年から始まった SAKE DIPLOMA ですが、4回目となる2020年の合格率は44.2%でした。コロナの影響で開催も危ぶまれましたが、会場にパーテーションが用意されたり、吐器の使用を不可にしたりといった対策が行なわれ開催されました。

参考:資格保有者一覧表(日本ソムリエ協会)

先日、今年度の概要が発表されましたね。私は SAKE DIPLOMA の取得で日本酒の楽しみが広がりました。SAKE DIPLOMA で日本酒の奥深さを知って、一緒に日本酒を楽しみましょう!

それでは、私が実践した独学の勉強法を共有します。

一次試験対策

一次試験は最寄りの会場を自分で選び、コンピューターで解答するCBT試験です。申込者に送付される教本(電子版もあり)から出題されます。一次試験は2回まで受験することが可能(受験料は異なる)なので、今年こそは!という方は2回受験の申込をおすすめします。また、二次試験ではテイスティングだけでなく論述試験もあります。そのため、予約する際は二次試験とあまり間隔を空けすぎないよう注意しましょう。ちなみに私は、2回受験の1回目でB判定の合格でした。

簡単な本から読む

CBT試験は教本より出題されます。教本をすべて頭に詰め込んで試験に臨めば合格します。でも辞典的に分厚い教本は最初はなかなか手ごわいです。いくら好きな日本酒でも興味のない内容もあるはずです。まずは読みやすい本から手に取りましょう。「いつも、日本酒のことばかり。(山内 聖子 著/イースト・プレス)」はエッセイ形式で楽しく読めます。そのほかのおすすめは別の記事にしようと思いますが、こういうものを2,3冊読んでおくと、後々知識が連鎖して教本を読むのが楽に感じます。

オンライン学習ツールを使用する

Quizlet はオンラインの単語帳です。この Quizlet を利用して自分で問題集をつくってみましょう。教本の内容を入れておけば、いつでもスマホで簡単に学習可能です。私が作成した Quizlet をシェアしておきますね。公開するつもりでつくったものではないので多少荒削りですが、つくり方のご参考までに見てみてください。本で得た知識をアウトプットすることに意味があるので、できればご自身で作成されることをおすすめします。

模擬問・過去問を解く

自分でつくった Quizlet と併用して、4択形式の模擬問や過去問を解いてみましょう。無料で利用できるものとしては、このサイト「SAKE DIPLOMA 試験対策」は問題量が多くておすすめです。ランダムに出題されるCBT試験に慣れておくためにも、パソコンから試しておくと良いでしょう。

視覚化して短期記憶を強化する

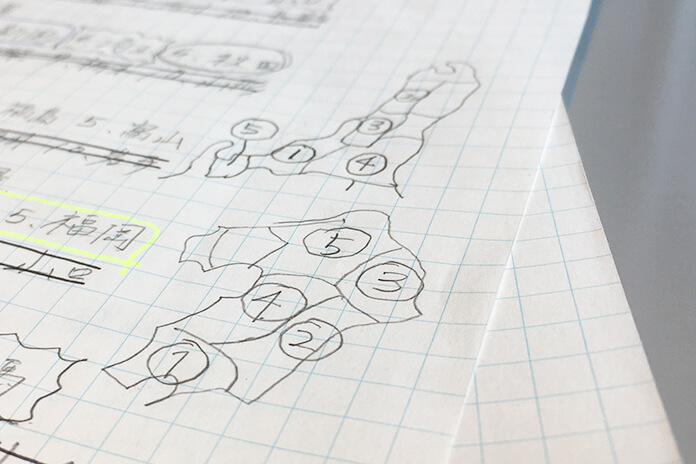

SAKE DIPLOMA の教本は2020年に改訂版の Second Edition からの出題となりました。主要産地プロフィールの都道府県が増えたり、焼酎・泡盛の章が拡充され、全体的な情報量としてもページ数が大幅に増えました。資格の性質として、数字(数量、年号等)や名称(酒米、酵母等)など短期記憶に頼ることも多くなります。私自身も記憶が得意な方ではないため、視覚化することで乗り切りました。

例えば、都道府県の順位を切り口とした問題に対応するだけでも、県別酒米生産量、品種別酒米生産量、特定名称酒生産数量、清酒全体の生産数量、一人あたりの日本酒消費量、一人あたりの単式蒸留焼酎消費量、一人あたりの連続式蒸留焼酎消費量、と少なくともこれだけの順位を覚えておく必要があります。途方もないと思いますか?そのとおりです。

でも絵にしてみると結構覚えやすいですよ。私は5位ぐらいまではしっかり答えられるようにしました。日本地図の都道府県に順位を書いて、上位県を割り当ててみてください。空間把握するようなイメージで、途端に難易度が下がります。日本酒消費県は東北や北陸に集まってるんだなといった傾向も見つけやすくなります。

二次試験対策

二次試験は、全国16会場で開催される論述試験とテイスティングです。2020年はコロナの影響で吐器の使用が不可(飲まなくてはならない)になったことから、論述試験が先でテイスティングが後になりました。論述試験は20分、テイスティングは30分というタイムスケジュールです。一次試験に合格すると一瞬気が抜けてしまいます。これまでの学習は続けて、知識を保持したまま二次試験に臨みましょう。ちなみに私は、テイスティングはおおむね良かったのですが、論述試験は半々ぐらいの手ごたえでした。

論述試験対策

論述試験は、一次試験と同様に知識が問われます。2020年は日本ソムリエ協会らしい地域性を意識した出題でした。

- 生産地「奈良県」について説明しなさい

- 球磨焼酎と相性が良い料理を説明しなさい

文字数は200字以内です。過去は「山廃・生酛」「セルレニン耐性酵母」「美山錦」「村米制度」といった製造寄りの出題でした。個人的に的が外れた内容だったので難易度が高かったです。やはり幅広く網羅しておく必要があります。

スピード感に慣れておく

論述試験は20分です。2020年は1問につき10分が用意されました。あまり深く悩んでいる時間はありません。効率よくキーワードを並べ、文章を構成する必要があります。ソムリエ試験のものですが、日本ソムリエ協会が公開している模範解答例と採点のポイントをご紹介します。

「マスカット・ベーリーA」と相性が良いと思われる料理を1つ挙げ、理由と共に200字以内で説明してください

解答例:

マスカット・ベーリーAは日本を代表するブドウ品種で、イチゴを連想させる赤いフルーツの香りにジューシーで、柔らかい果実味が特徴の赤ワインです。醤油、味醂、砂糖で甘塩っぱく煮た鳥もつ煮がお勧めで、フルーティーな甘みを持つマスカット・ベーリーAの味わいが良く合います。お好みで七味唐辛子を使うと、より一層赤ワインの芳醇な味わいが引き立ち、鳥もつ煮の甘みや旨味も際立ちます。

採点のポイント:

- 料理を提案している

- 提案した料理の簡単なコメントや紹介がある

- マスカット・ベーリーAに関する味わいのコメントがある

- 料理とワインのペアリングについて述べられている

解答例のキーワードとなる単語を太字にしました。このようなキーワードを先にメモしておくことをおすすめします。同時に採点のポイントとなる「料理」「味わい」「ペアリング」といった文章の軸を検討していきます。この一連の流れとスピード感に慣れておきましょう。それと日本酒に関する主要な言葉だけでも、漢字を書けるようにしておきたいです。

テイスティング対策

一次試験、論述試験とこれまでは知識を問われる試験が続きました。最終難関となるテイスティングでは、日本酒4種類と焼酎・泡盛2種類が出題されました。

| 番号 | 特定名称 | 原料米 |

|---|---|---|

| 1 | 特別純米酒 | 山田錦 |

| 2 | 純米大吟醸酒 | 山田錦 |

| 3 | 純米酒 | 五百万石 他 |

| 4 | 特別本醸造酒 | 五百万石 他 |

| 番号 | 種類 | 蒸留方法 |

|---|---|---|

| 5 | 麦しょうちゅう | 常圧蒸留 |

| 6 | 米しょうちゅう | 減圧蒸留 |

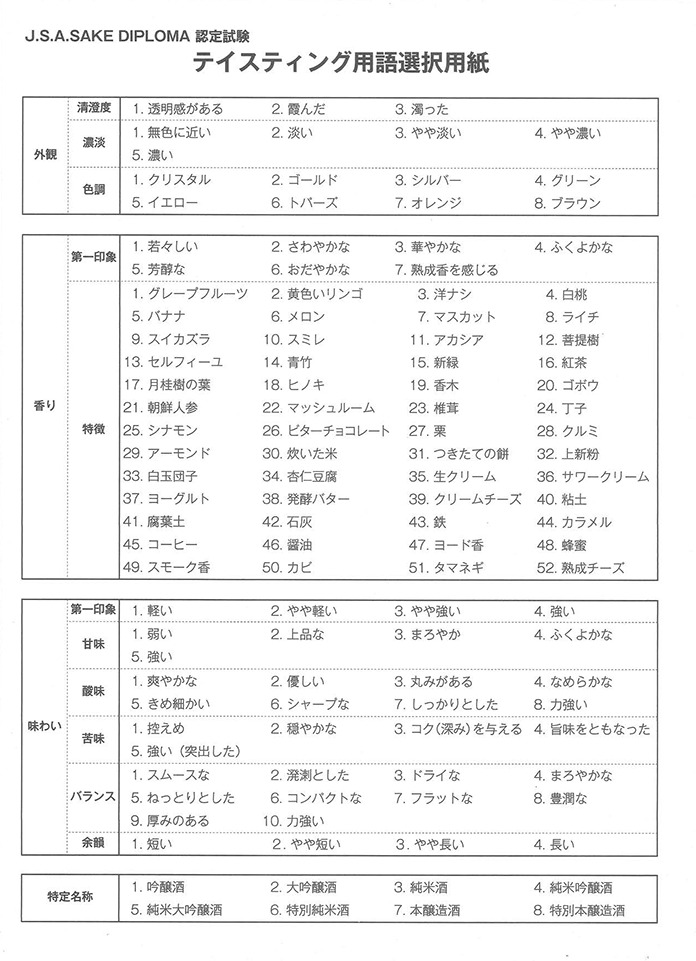

試験はマークシート方式です。日本酒は「外観」「香り」「味わい」「特定名称」を配布されるテイスティング用語選択用紙からふさわしい用語を選びます。焼酎・泡盛は「種類」「蒸留方法」を選択肢から選びます。

また、日本酒については「それぞれの飲料についての設問」も例年出題されています。

- 山田錦の酒を2つ選びなさい

- アルコール添加の酒を1つ選びなさい

- セルレニン耐性酵母の酒を1つ選びなさい

- 山廃造りの酒を1つ選びなさい

テイスティングの項目別点数配分が合格者の発表とともにアナウンスされました。

- 外観 13%

- 香り 30%

- 味わい 20%

- 特定名称 16%

- それぞれの飲料についての設問 12%

- 飲料の種類 8%

以上がテイスティングの概要です。本記事では、見極め方のコツやポイントは最小限にして勉強法を中心に解説しています。

テイスティングの流れを知る

試験内容は把握できましたでしょうか。テイスティングのポイントとなるのは判別です。例えば、色調にゴールド・イエローが含まれていれば、最初に外観を見ただけで生酛・山廃と推測することができます。テイスティングを実際にやってみると、印象とは違い感覚よりも論理的なものだと感じます。大きな分類から順々に候補を狭めていくイメージで、頭の中で日本酒を瞬時に分類していきます。

通常、テイスティング用語選択用紙の上から項目の流れに沿って進めます。1番の日本酒の用語選択を終えたら2番へというのではなく、すべての日本酒の外観を用語選択した後に香りの項目へ移る、というのが基本的な流れとされています。

このあたりのやり方はそれぞれで応用されてると思います。私は外観と香りで絞り込むときに、香りはすべてマークせず、味わいをみて確信ができたら特定名称を決定し、その特定名称にふさわしい用語に調整していくこともあります。合格するためにはプロセスは関係ありません。やりやすい方法を探してみてください。

なお、テイスティングの試験時間は30分です。論述試験と同様にスピード感に慣れておくことも大切です。6種類のテイスティングでは、1つの飲料につき5分かけられる計算になります。実際には、焼酎の解答には日本酒ほど時間を要さないため、その残った時間で再び日本酒を確認する余裕があると良いでしょう。

テイスティングを繰り返していると、感覚が麻痺してきます。じっくりと吟味するよりは一瞬の感覚を大事にしてテンポよく進めていきます。考えれば考えるほど、余計にわからなくなってしまうことも多いので、第一印象を最初に書き留めておくといった工夫も必要です。

テイスティングコメントを参考にする

テイスティング用語選択用紙を眺めてみると、香りの特徴には52個もの選択肢があり最も多いことがわかります。点数配分でも全体の3割を占め、日本酒を果物やスパイスに例えて描写するのはテイスティングの真髄ともいえます。ですが初心者の方にとっては頭を悩ます項目の一つではないでしょうか。

SAKE DIPLOMA の教本には「第4章 日本酒のテイスティング」というテイスティングの章があります。この章ではテイスティングの基本的な考え方からコメントの表現例、そしてその表現の由来まで掲載されています。香り以外にも言えることですが、テイスティング用語というのは客観的な評価基準です。共通言語として開発された以上、その状態がどの用語なのかという一定の傾向があります。

ですからテイスティング用語選択用紙に並ぶそれぞれの用語が、どのようなときに選択する表現なのかをまずは抑えておくことが大切です。そのうえで各特定名称ではどの外観・香り・味わいが選択されているか、全体の傾向と特徴をつかみましょう。日本ソムリエ協会会長の田崎真也さんの著書「No.1ソムリエが語る、新しい日本酒の味わい方(田崎 真也 著/SBクリエイティブ)」では、120種類のテイスティングコメントが掲載されています。教本とあわせてぜひ参考にしてみてください。

お酒を用意する

ではトレーニング用のお酒を準備しましょう。私はアカデミー・デュ・ヴァンの二次試験対策セットを購入しました。アカデミー・デュ・ヴァンは主にワインのスクールですが、長年日本酒教育にも注力し続けており、日本酒に特化した講座も提供しています。このセットは、過去の出題傾向から抑えておくべき日本酒6種で構成されていて、同一の酒蔵で種類や造りによる飲み比べをすることで、特定名称を徹底比較できます。二次試験の概要はこれまでお話したとおりですが、用語選択の解説や講師による模範解答も付属しており、独学で合格を目指す初心者の方には嬉しい内容となっています。

2020年度のセットは販売を終了していますが、今年も例外なく発売されるものと思います。アカデミー・デュ・ヴァン以外でも日本酒の二次試験対策セットはありますが、その多くが二次試験の直前に企画され販売されるものです。一次試験の勉強をしつつテイスティングを視野に入れて対策をしたいという方には、日本酒の定期便サービス「saketaku」もおすすめです。毎月厳選された1本をご自宅へ届けてくれます。その銘柄について詳しく知れる、プロ監修のテイスティングノート「日本酒の鑑定書」がかなり詳細で勉強になりました。本格的なテイスティングトレーニングの入口として利用してみてくださいね。

なお、自分でトレーニング用の日本酒を選ぶポイントとしては、有名銘柄のランク違いを飲み比べることです。アカデミー・デュ・ヴァンの二次試験対策セットと同様に、同じ酒蔵で固定することで判別の軸がはっきりして、より効果的なトレーニングができます。日本酒の基礎的な知識が網羅された「日本酒の教科書(木村 克己 著/新星出版社)」では、久保田・越乃寒梅・八海山のランク違い6,7種を飲み比べたテイスティングコメントが掲載されています。ぜひこちらも参考にしてみてください。

また、本番と同じ国際規格のグラスも忘れずに購入しておきましょう。

練習あるのみ

さて本記事も終盤になりました。あとはトレーニングを繰り返すのみです。ただそこで問題となるのが、本番と同じ状況を想定する場合、お家でブラインドテイスティングをする必要があることです。どの日本酒が入ってるかわからないようにトレーニングしたほうが、何倍も効果が上がります。

私は家族に手伝ってもらったこともあったのですが、一人でテイスティングするときもブラインドでやるようにしていました。最も簡単なのは同一形状の瓶もしくはペットボトルに移してしまう方法です。底にはマスキングテープを貼り、番号を書いていました。このやり方なら銘柄を伏せることができます。

また4週間の期間限定でしたが、いまでや銀座では二次試験対策用の日本酒・焼酎のブラインドセットを角打ちカウンターで提供していました。1週ごとにテーマが変わります。答え合わせに出題酒の解説がされた用紙をもらえますので、緊張感のあるテイスティングをしたあとは、復習をしながらゆっくりと日本酒を楽しめます。難易度も高めで良い刺激になりますよ。

まとめ

今年度の概要も発表され、3月1日から出願を開始しました。昨年と同様 Second Edition からの出題となり、一次試験にこれといった大きな変更点はなさそうです。まずは一次試験を突破することが大事ですが、初めて受験される方は特にテイスティングは不安ですよね。私もコツをつかむまでにとても苦労しました。本記事では SAKE DIPLOMA に独学で合格する方法をご紹介しましたが、より体系的に学びたい方はスクールも検討してみましょう。

それでは、みなさんの合格をお祈りしております!最後までお読みいただきありがとうございました。